我的父亲在长征中

1959年庐山会议之后,我的父亲黄克诚由于赋闲,偶尔也会和孩子们谈谈过去的事情,尤其是著名的红军长征。

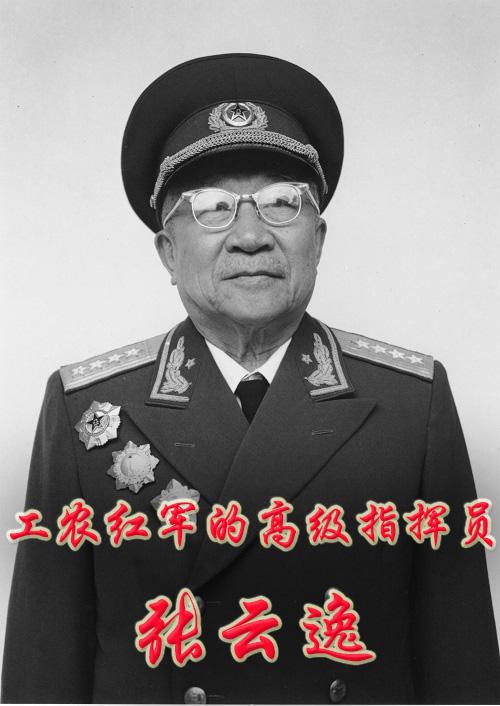

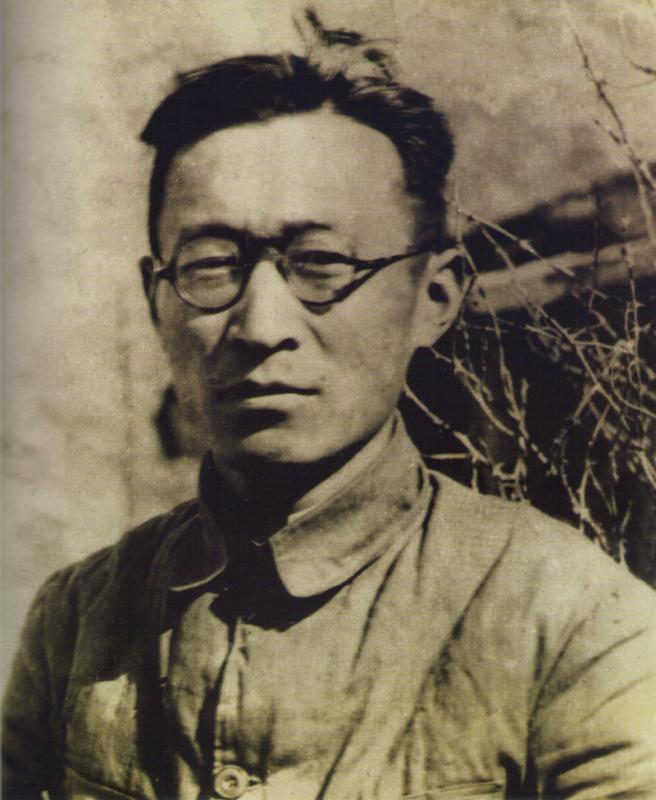

预感到中央将实行战略转移

父亲是个好动脑筋的人,对各种事物都进行思索,很少盲从。因为经常提出各种问题,并和上级进行争论,所以在红军部队中的职务上上下下的变动对他来说是家常便饭。对于他的这一特点,毛主席曾评价说:“上自中央,下到支部,有意见他都要讲。他有些意见讲得不错。”1934年9月,在为期一年多的第五次反“围剿”中红军的形势越来越困难,父亲意识到中央苏区很难保留下来。9月底,红三军团从驿前镇战斗撤回于都,博古来到红三军团,在团以上干部会议上做了个报告,声称要转移阵地动员部队准备突围。但他并没有讲明要转移到何处,更没有说要进行长征。这时中央机关报《红色中华》上发表了张闻天署名的文章《一切为了保卫苏维埃》。从博古的报告和张闻天的文章中,父亲觉察到临时中央已经打算离开中央苏区,有向外线转移的迹象。10月初,苏区地方部队接手了防御,主力部队明确地向瑞金、于都、会昌集中。由于父亲敏感地觉查到要放弃中央苏区,他立刻赶到红三军团医院,动员伤病员赶紧出院,准备随部队转移。绝大多数伤病员不想或者不能出院,父亲就尽力劝他们要跟着主力部队,还点名要张震、甘渭汉、钟伟等人出院归队。当时张震伤口还在化脓,有些犹豫,父亲用不容辩解的口吻说“你的脚能走,回前方也能养好伤”。于是张震回到红三军团第四师第十团,在团部担任作战参谋。根据上级指令,父亲率领红三军团第四师在10月8日到达了宁都以南,进行了政治动员并进行了人员、弹药、装备的补充。全军团则由1万5千多人,补充到将近1万8千人。第四师师长洪超、政委黄克诚、参谋长杜中美、政治部主任吕振球,下辖第十、第十一、第十二共三个团。10月12日红三军团从第一集结地出发,14日到达于都东北的第二集结地,做好了突围的准备。10月17日,黄克诚和洪超率领的红四师作为红三军团的前卫,在于都河和苏区人民依依惜别,踏上了西去的征程。那些没能跟部队转移走的伤病员,后来都损失掉,大部分被敌人杀害了。

政治委员的最后决定权

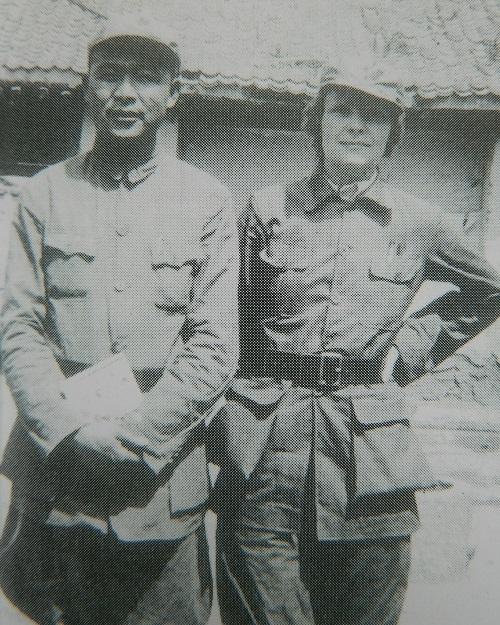

10月19日红军抵达信丰河东岸的牛岭坳一带,接近国民党陈济棠部沿着信丰河向南,经大埠、王母渡、新田等地设置的第一道封锁线。在21日到25日突破第一道封锁线的激战中,洪超师长不幸中弹牺牲。洪超是湖北人,十几岁就参加农民运动,1927年夏加入叶挺二十四师教导队并参加南昌起义,上了井冈山,是位身经百战的军人。父亲对几个月牺牲了两位师长十分悲痛。随后由张宗逊担任红四师师长,张宗逊陕西渭南县人,黄埔五期生,秋收起义随毛泽东上井冈山,是红军中英勇善战的指挥员,比父亲年轻6岁。11月11日拂晓,父亲和张宗逊率红四师与兄弟部队协同作战,攻克宜章城,突破第三道封锁线,继续西进。敌人发现我西进意图,利用在天然屏障湘江构筑了第四道封锁线。此时左右有桂、湘之敌夹击,后面有参加第五次“围剿”之蒋军主力尾追,强渡湘江成为我军的唯一生路。11月27日红一、三军团先头部队各一部,于广西兴安、全州之间,突破敌人第四道封锁线,渡过湘江,控制了界首至觉山铺间的渡河点,为后续部队渡河创造了有利条件。防守湘江北岸的红一军团为了掉头对付湘敌,将界首的防务移交给红三军团。父亲从与桂敌激战的灌阳奉命来到红一军团的司令部,接手了红一军团的防务。林彪向他交待了任务和敌情后,父亲问他,自己是否仍照原来那样在湘江北岸布防?林彪说不行,要过江在南岸构筑防御阵地,阻止桂系敌人侧击,以掩护我军主力和中央、军委纵队通过湘江。不久,张宗逊师长率第四师赶到界首,他们按照林彪的吩咐,在湘江南岸靠近山麓布防。第十团在团长沈述清、政委杨勇领导下率先渡过湘江,在界首以南光华铺、枫山铺一带构筑工事,保障渡河点,担负掩护军委纵队、红五和红九军团渡河的任务,没有命令不许撤出阵地。很快第十团与敌人接火,和桂系敌军打了一场恶仗。这一仗异常激烈,红军部队受到很大损失。11月30日在战斗中,第十团团长沈述清壮烈牺牲,师参谋长杜中美即前去接任该团团长。不久,在反复与敌人争夺阵地的战斗中杜中美也以身殉职。第十团在政委杨勇指挥下,与数倍于己的敌人一直打了两天两夜,完成了掩护兄弟部队渡江的任务。12月1日,中央红军主力和中央、军委纵队全部渡过湘江。但我们这个师还没有接到上级的撤退命令。父亲对师长张宗逊说,红四师的阻击任务业已完成,应该指挥部队撤离了。张宗逊说没有接到命令,不能撤。父亲说,现在不撤,再拖延下去想撤也撤不了了,将会被敌人吃掉的。当时红军部队中,政治委员有最后决定权。父亲对张宗逊说,你迅速指挥部队撤离,去追赶主力,一切由我负全部责任。这样,勉强张宗逊把部队撤走,使红四师免遭被歼灭的危险。此役红四师牺牲400余人,包括两任十团团长。红四师撤离界首后,在两渡桥与两河口分别再次与桂军交手。中央红军主力离开两河口之后,张宗逊仍然让四师坚持固守在山头上,在未接到上级命令之前不行撤离。父亲冷静分析了红军主力前行进程,觉得等待上级命令已经很渺茫,于是再次勉强张宗逊指挥部队撤离,并让师政治部主任张爱萍带领一支部队先撤走,其余部队随后跟进。部队脱离险境后,向西翻越了海拔2000多米的老山界,才摆脱了桂系敌人。

爬雪山 过草地

二进遵义后,父亲在一些报纸上看到方志敏、寻淮洲、刘伯坚等同志牺牲的消息和照片后,获悉中央苏区干部和部队损失严重,而项英、陈毅等人情况不明。他向土城战斗后到红三军团担任政治部主任的刘少奇表示土城战斗打得不合算,既没有达到目的,又造成重大伤亡,目前应该保存有生力量,减少损失。并且还给中央写信表达了这一看法,所以被视作右倾撤掉了政委之职。在会理会议后又进一步受到批判,连担任的侦察科长也撤掉了。被派到教导营担任不必要的政委(因为当时教导营已经有了政委李志民),但仍做些力所能及的工作。6月初准备翻越夹金山时,他以自己为例子,劝告大家不要贪图轻便而扔掉冬装,因为雪山上很冷。随后红三军团又翻越了长坂、打鼓、仓德、梦笔四座雪山,到达黑水、芦花地区。当地藏民与汉人民族隔阂很深,部队筹集不到粮食。收割了青稞当主食,但是由于当地人将磨盘的碾心拿走而无法碾碎,只能吃炒过的青稞粒,引起消化不良性腹泻。到8月初翻越并非最高的沙窝雪山时,由于大家体力已经消耗过大,都感到相当吃力。一路上死者相继,惨不忍睹。进入毛尔盖,中央政治局召开了毛尔盖会议。中央红军和红四方面军混合编队为左右两路军,分兵北上。右路军由红一方面军的第一、第三军(原红一军团和红三军团)以及红四方面军的第四、第三十军组成,中央随右路军行动。茫茫草地,一望无垠,遍是水草沼泽,人迹罕至。在草地里行军,不仅格外费气力,而且一不小心就会陷入泥沼之中,越陷越深,人马具没。草地里气候反复无常,时而狂风大作,时而暴雨倾盆。他们大约共走了个把星期的时间,真是艰苦异常。休息时只能席地而卧或坐着打盹,如能有块雨布挡雨就算极好的条件。初入草地,尚有炒青稞就着冷水充饥,后来食物断绝,野草也难以为继。饥饿和疾病威胁着每一个人的生命。许多身经百战的英雄好汉,在战场上没有倒下,却倒在了草地中,默默地死去。在艰难的跋涉中,死亡越来越多,后边的人无需向导,顺着络绎不绝的尸体,就可以准确地找到行军路线。由于父亲有一匹马,所以在十分困难时还有个依靠。马夫在半路上开了小差,他只能自己带着马前行。在草地的沼泽中,哪怕是能揪着马尾巴也能省不少气力。一天,有个红军老干部向他求援,但旁边还有军委二局的一位同志,也同样精疲力竭。父亲知道二局是负责侦听、破译和搜集敌人情报的,他们破译的大量敌军密电对红军的行动举足轻重。父亲只好忍痛割舍了那位熟人,帮助那位红军中的破译高手。就这样,无数红军战士陈尸草地,为革命英勇捐躯。

由于中国共产党具有坚定的信念,具有百折不挠的精神,具有修正错误的能力,所以在长征中父亲他们从来没有退却和怀疑过自己的信仰和决心。他们这些具有钢铁般意志的中国共产党员决心为中国人民,为广大的人民谋一个解放,谋一个幸福,谋一个当家作主,建设好的一个美好的未来。为此,他们随时准备把自己的生命交付给这个事业,因而他们即使面临困难,即使面临牺牲,也毫不退缩。