将门家书

编辑感言

马年春节,央视关于“家风是什么”的调查,成为公众热议话题。一直以来,“轨物范世”的家风是中国优秀传统文化的重要组成部分。无论是名门望族还是平民百姓的教子之道、治家之道,或洋洋万言,或寥寥数语,篇篇药石,句句龟鉴,所体现的都是世人安身立命的价值观。于一家,是齐家守业之根柢;于一国,是安邦强国之精神。

家风连着党风。重振家风在当下尤显重要。当人们惊讶那些动不动开口就来“我爸是××”时,从开国将军谭冠三夫妻写给子女们的家书中,我们应有所感悟,有所觉醒,更应有所行动。重拾好家教,重振好家风,传承共产党人艰苦奋斗、清正廉洁、无私奉献、一心为民的好传统,培育当代革命军人核心价值观,才能集聚起实现中国梦、强军梦的正能量。

将门家书——谭冠三将军教子之道撷英

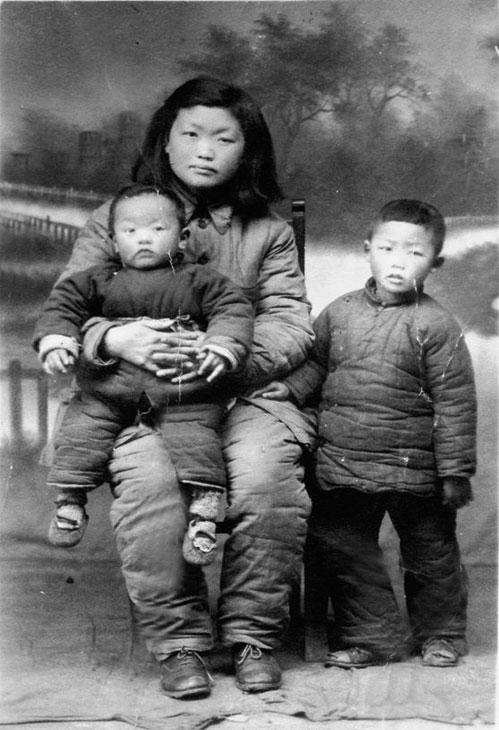

谭冠三将军全家

童年时谭戎生(右)与母亲和二弟在一起

大校谭戎生现已退休。每天晨练,提篮小买,日子过得快乐、超然而知足。网上一篇“开国将领的子女们现在都过着平民生活”的文章特别提到了他。

“过平民化的生活”,是谭家家训。作为将门之后,谭家兄妹4人至今不悖父训。

新中国的第一代“留守儿童”

谭戎生兄妹都出生在战争年代。与当时所有军人的孩子一样,出生后全都寄养在老乡家里。吃百姓的饭,穿百姓的衣。开口叫爹娘时,应答他们的是柴门里的养父养母。

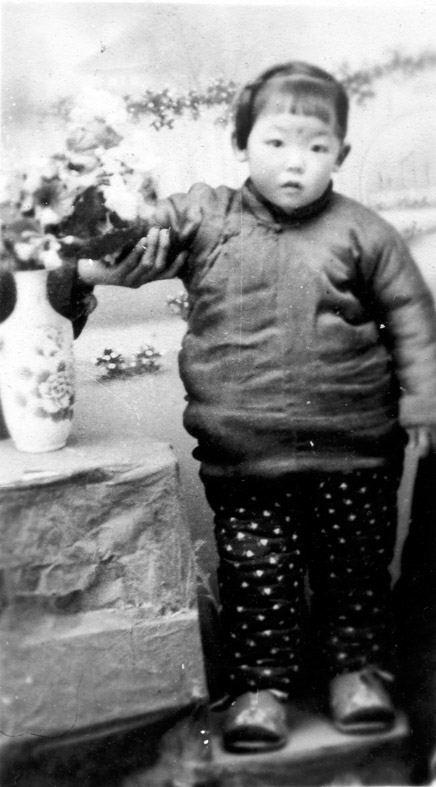

寄养在农村的谭齐峪

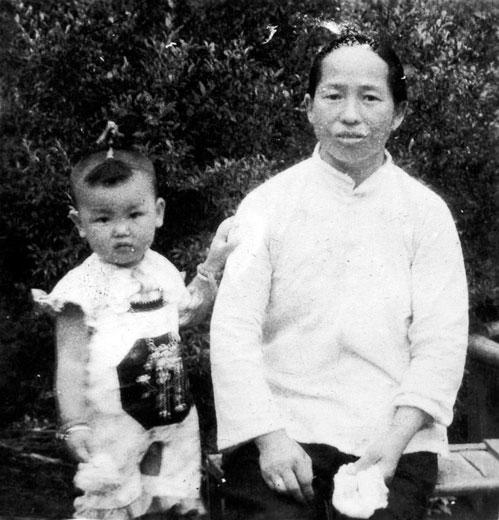

谭戎生与养母在一起

1949年底,我军挥师南下解放四川后,二野十八军拟驻防天府之国的乐山。20多年征战终于结束,人们都盼着享受和平的生活。谭戎生的母亲就着手收拢孩子,幸福地期盼着全家团聚。正在这时,十八军接到进军西藏、解放西藏,完成祖国大陆统一的任务。天职所系,时任十八军政委的谭冠三首先表态:“我不仅带头不在川南安家,还要把我的妻子接来,一起到西藏去。”

当时,谭戎生的母亲刚把8岁的他和4岁的二弟延丰接回身边带到北京,就接到丈夫从四川泸州寄来的信——

光明:刘(伯承)司令员说,进军西藏等于第二次长征。那我们俩就参加第二次长征吧!我们不能在川南安家,更不能经营什么“安乐窝”,我不能去看孩子,也不能把他们接到四川来。现在全军几万干部战士都在看着我们,我们的一举一动都会产生重大影响。

母亲立即把身边的两个孩子一个送进华北军区荣臻小学住读,一个送进幼稚园全托。按现在的说法,他哥俩成了“留守儿童”——新中国第一代“留守儿童”。

谭戎生说:“自从来到这个世界上,我们兄妹就天各一方。我和二弟是在‘以学校为大家庭,视老师为亲父母’的集体环境中长大的。妹妹齐峪和小弟戎丰则是在农村劳动人民的怀抱中成长的。”当年,母亲走得匆忙,都没来得及去看望寄养在河北农村老乡家里的小妹和小弟。

进军西藏是史上最艰险最悲壮的第二次长征,仅翻越大雪山就有十几座,平均海拔都在四五千米,途中经过的最高一座雪山——丹达山,海拔6300米。征途险巇,生死难卜。部队出征时,父亲宣誓:“要准备死在西藏,埋在西藏!”

这次长征,前后历时一年零七个月。

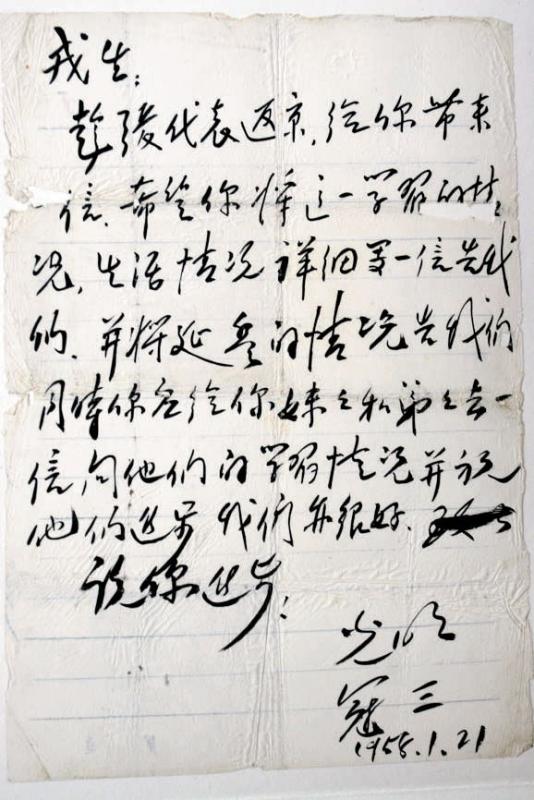

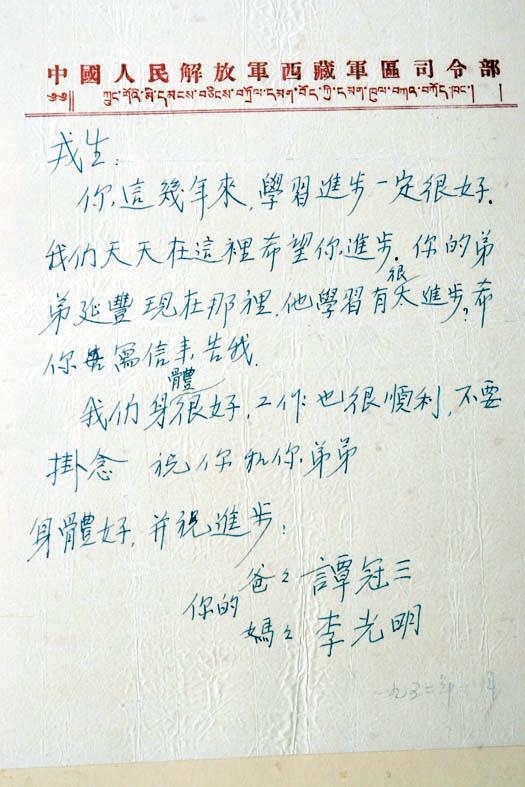

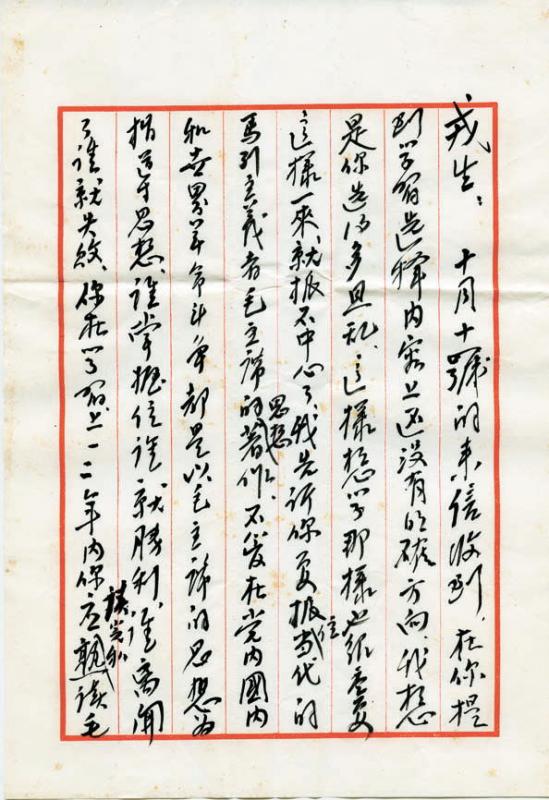

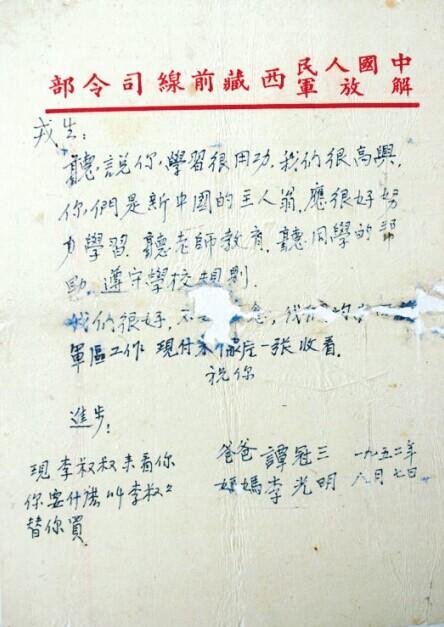

直到1952年8月7日,谭戎生才收到父母写来的第一封家书——

戎生:你这几年来,学习进步一定很好。我们天天在这里希望你进步。你的弟弟延丰现在哪里?他学习有很大进步?希望你写信来告诉我们。我们身体很好,工作也很顺利,不要挂念。祝你和你弟弟身体好,并祝进步!

这封信加上署名和标点符号只有117个字。担心小学生的儿子看不清,一笔一画的繁体字父亲写得工工整整。纸短情长,殷殷希望,透出对孩子的无限牵挂。

谭戎生说,父亲与我们已5年未见,二弟都到了上学年龄,我们才收到他们的来信。这段时间对于我们的童年时代是多么的宝贵,幼小的我们是多么需要父母的呵护和温暖呀!可是作为军人的父母只能忠诚使命,而不能顾及儿女情长。

谭冠三将军常说,“要革命就不能顾家”,“要顾家就搞不成革命”。小我大公,先国后家,这是父母对儿女们最早的家教。

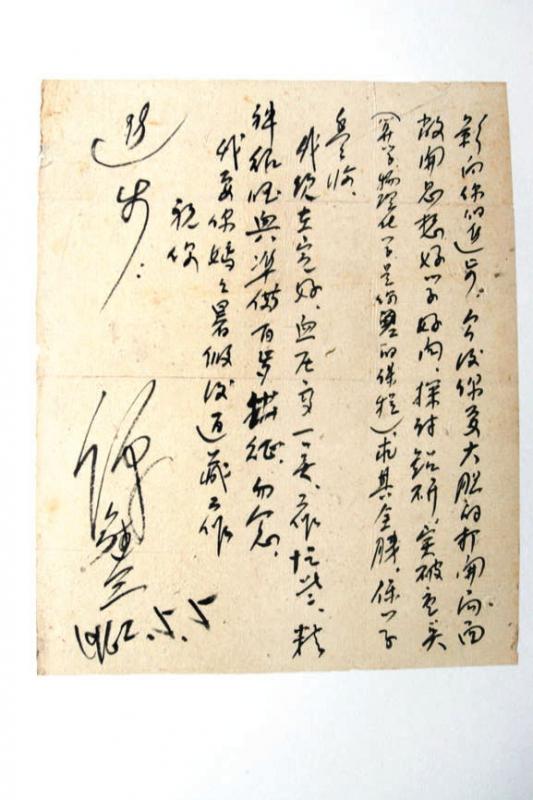

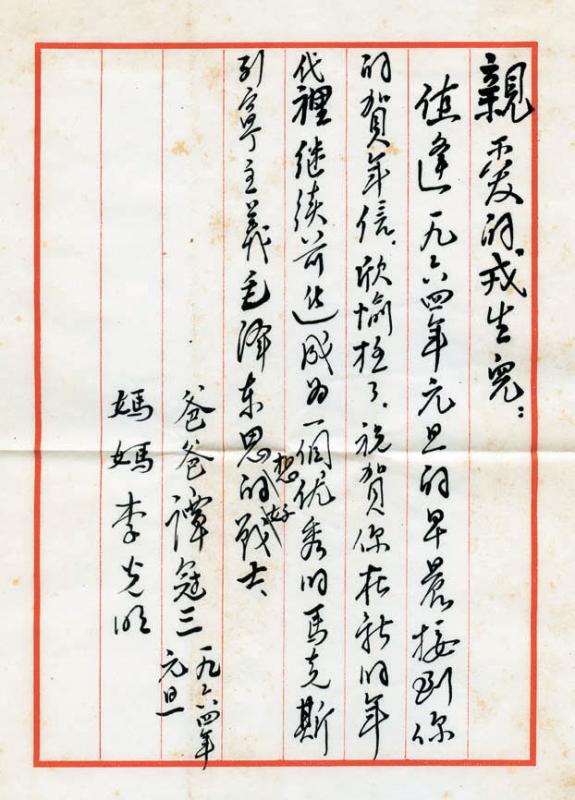

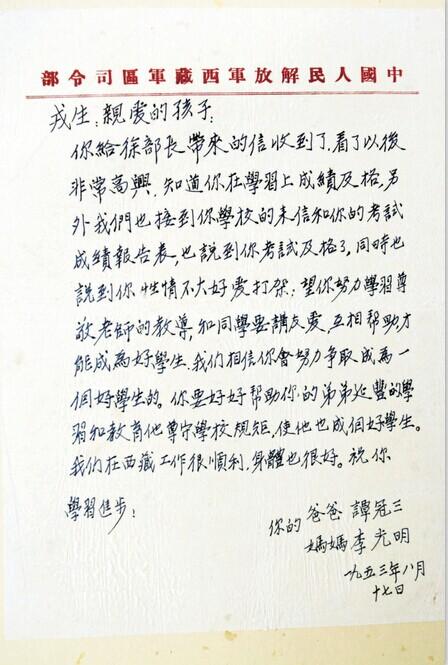

父母连续在西藏工作长达12年。对孩子们的教育和关爱全靠家书传递。从1952年到1964年,父母给谭戎生写了约50封家书。这期间,进藏部队要生存立足,时任西藏军区政治委员的父亲带头开荒生产,紧接着是平息少数反动势力分裂西藏的叛乱和被迫进行边境自卫反击作战……从父亲的来信就能看出他们的繁忙来。那些信并不都是写在正规的信笺上的,有的就写在一张便笺上或从笔记本上撕下的一页纸上,可见是百忙中抓住一点空暇急就成书的。短笺上凝聚着夫妻俩对儿女们立身做人、品德人格包括怎么学好语文、怎么与同学搞好团结等方方面面的教导,信末总是写上“祝你们进步”,爱子之心,跃然纸上。从西藏到北京的邮路常常中断,家书对他们的儿女来说,弥足珍贵。谭戎生一直珍藏着这些家书,像珍藏一份丰厚的家产。

1957年7月,谭戎生以优异成绩考上人大附中,因为积极参加勤工俭学,且文化考试优秀,得到时任人大校长吴玉章颁发的优秀学生证书。父亲得知这一消息时来信——

戎生:好孩子,真是听话的好孩子。你一面学习,一面做工,一面参加工作,很好。我一生只知为人民,不知为私,你妈也是一样。生出你们兄弟妹以来,均寄托出去了,不能照顾你们周到,现在你们均努力长成人了,也很努力求进步,这就很好……

父亲名列177位开国中将之中,母亲是爬雪山过草地的老红军,都身居要职。在一般人眼中,像他们这样家境的孩子应是生活富足,无衣食之忧的。而谭戎生说,记忆中,小时候最幸福的事就是每月收到父母寄来生活费时,拿出5分钱买包辣椒面拌煮白菜萝卜,再花一两角钱买点芝麻酱蘸馒头与同学们一起分享。其中一些同学跟他一样也是“留守儿童”,其父母或是驻外使节,或是戍边军人,或是革命烈士。谭冠三常说:“对孩子不能有求必应,不能无止境地给钱,那样会助长资产阶级思想作风的泛滥,会培养他们好逸恶劳,会把他们给害了。我们绝不能从政治思想上害了我们的儿女。”

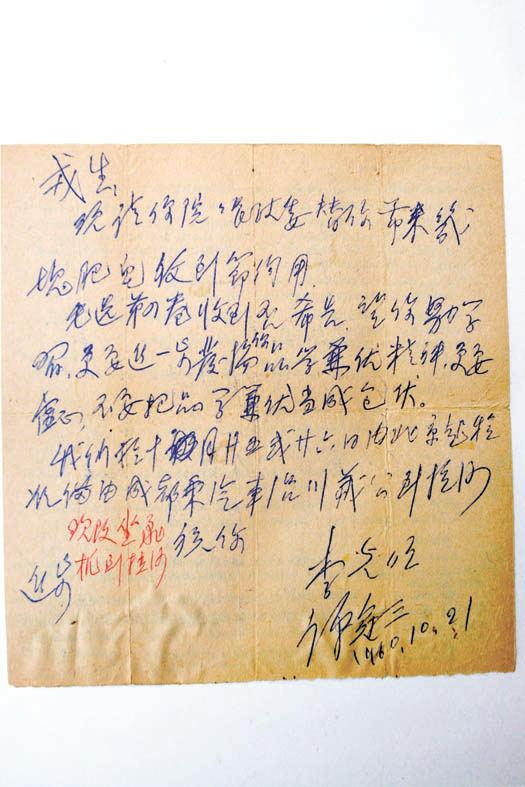

在国家连续遭受三年自然灾害时期,他们也一样经历和忍受着各种困难。“戎生:请人给你带了几块肥皂,收到节约着用……”从谭冠三将军1960年10月21日写在一张便笺上的家书,可窥到他们当时的生活实情。

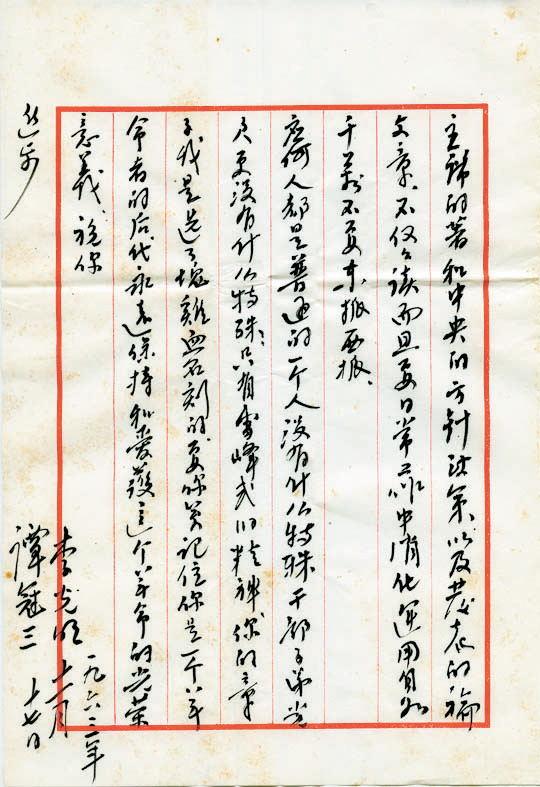

永葆劳动人民本色,是父母在家书中常提到的话题:“任何人都是普通的一个人,没有什么特殊,干部子弟、党员就更没有什么特殊。”

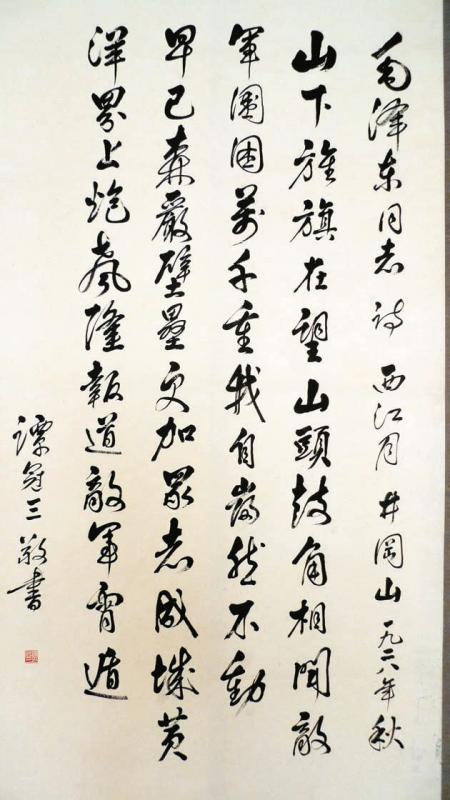

谭冠三将军出身贫寒,是靠族人供养出来的文秀才。曾执教讲台,任过农民夜校校长。他文化修养深厚,毛笔书写的家书可做书法帖子欣赏,当年延安抗大校门两旁“团结、紧张、严肃、活泼”的校训为他手书。这位关心国运民瘼的知识分子坚定地投身革命后,是跟着朱德和陈毅上井冈山与毛泽东会师,开辟我军第一个农村革命根据地的先驱。浴血奋战,打下江山,深知革命成功不易。全国解放后,看到一些不曾被真枪实弹打倒的革命者在敌人的糖衣炮弹面前倒下了,他极度清醒地告诫儿女:“有的人拼命去争名誉、争地位,为金钱、美女、家庭奋斗,毛主席在七届二中全会上就指出这个问题了,希望你们年轻的共产党员很好把握这个问题。”对如何永葆共产党人的先进性提出了深悉洞察的警示:“要反对封建的意识和作风,革命就是要反对这些。如果不去反对,就会自觉不自觉地跟着跑,这是很危险的。我们一定要跟着毛泽东思想走,如果我们坏了,你们就不要跟着我们走,仍要跟着毛泽东思想走。”古人的诫子家训只有对后代能否守住家业之忧,谭冠三将军的诫子家训透着深深的忧国意识。

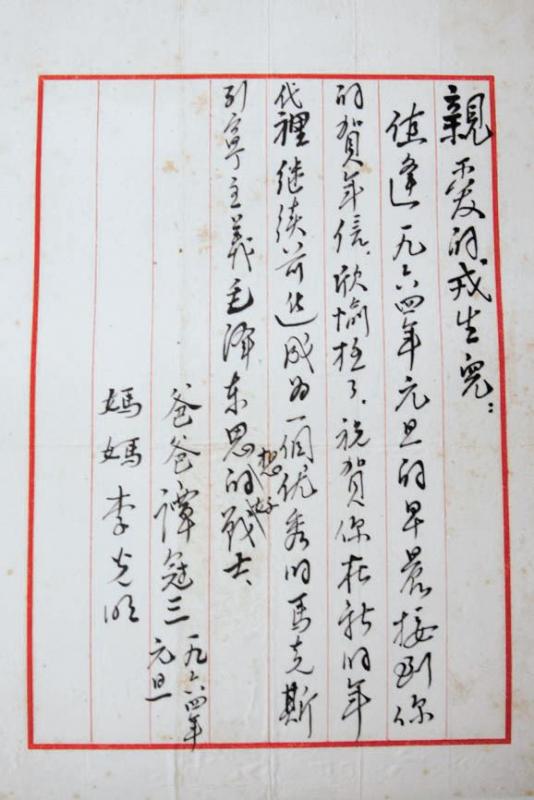

1963年11月17日,得知以优异成绩被哈军工导弹系录取的谭戎生光荣地加入了中国共产党,父亲来信祝贺:“三月三十一日,党接收你为中共正式党员,我和你妈妈对你表示同志的祝贺!”父亲特地用鸡血石给他刻了一枚印章,嘱咐他:“你要记住,你是一个革命者的后代,永远要牢记和保持这个革命的光荣意义。”谭戎生说,这是父母来信中让他最激动的一次。他能感受到,父母称他为“同志”时的那种激动和欣慰之情。他们为之奋斗的事业有了志同道合的接班人,这种喜悦是发自内心的。

1966年元旦,谭冠三将军特地把4个孩子叫到一起,进行过一次集体谈话:“我们没有什么可以继承的家产,只有革命的精神和事业,就是你们要接好革命事业的班……这样帝国主义复辟的美梦就永远不会得逞。”

一张契约,两代人践诺

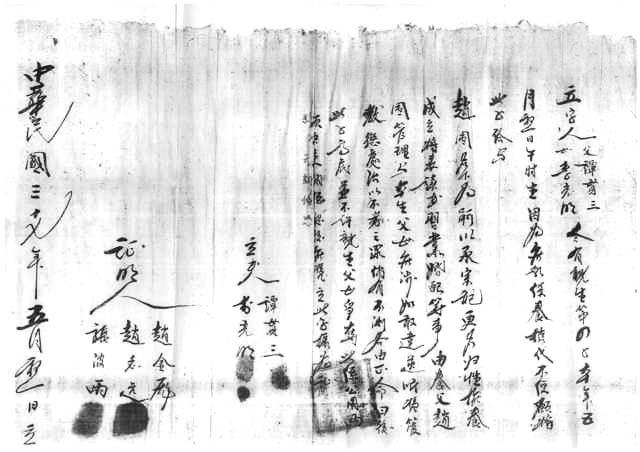

在谭戎生保留了半个多世纪的家书中,还夹着一张已泛黄的“送子契约”——

今有亲生第四子,本年五月初一午时生,因为无乳保养、携带不便,愿将此子给与(予)赵囤名下为嗣,以承宗继,更名归姓抚养成立。将来读书习业婚配等事,由养父母管理,亲生父母无涉。(孩子)如敢违逆听凭管教惩处,治以不孝之众;稍有不测,各由正命。日后此子高底(低),并不许亲生父母争夺。此系公用两愿,决无反悔。恐后无凭,立此字据为证。

立书人:谭冠三 李光明

证明人:赵金标 赵志远 张波雨

中华民国三七年五月初一日立

这事发生在公历1948年。解放战争进入最关键时期,战斗频繁,不能携子参战。父亲的警卫员帮助找到一户农家寄养刚出生的戎丰。那家主人已中年无后,提出要把戎丰收为养子。母亲签下了这份将亲子送人的过继契约。当时谭冠三政委已踏上南下解放大西南的征途,契约上父亲名下的红手印是谭戎生替父钤的。

出生才7天的四弟谭戎丰因此改姓换名叫赵双井。而在1947年出生的三妹谭齐峪,寄养在河北高阳县一户孙姓农家,也改姓换名叫孙秀贞。

连着两次将亲生骨肉送人,亲生父母内心该是怎样的痛,他人是无法感受的。

若干年后,谭冠三将军才道出一段伤痛的经历:“1939年在延安出生的大儿子谭鳌,长得十分可爱,因为在行军打仗中没有得到很好的照顾,被活生生拖死。第三个孩子是个女孩,别提有多漂亮了,也在我们征战中病亡。真的是无法。南下时每天要追赶一二百里路,根本顾不上孩子。”

全国解放后,许多像他们这样的家庭都通过组织找回亲生骨肉。但谭冠三夫妻没有这么做。

后来为那两个孩子能受到很好的文化教育,其养父养母提出要送孩子到北京读书,但又怕孩子将来不回来了。知道他们的担心后,谭冠三夫妻把那两对夫妻和两个孩子接到北京一起生活。4个孩子,三对父母组成了一个没有血缘却情浓于血的大家庭。

“老区的人民在我们危难的时刻收留了我们的孩子,我们不能忘本。”夫妻俩当时就对孩子们提出要求:“人家带大了你们,你们不能忘记了。现在来北京读书,将来还是要跟他们回去,为他们养老送终。”这是谭冠三将军高明的教子之道,要孩子们不忘本就要让他们与老百姓每天生活在一起。

后因“文化大革命”停课,谭戎生下面的三弟妹都失去了上大学机会。二弟当兵后,三妹和四弟征得养父养母的同意后也选择了参军。

到部队后,齐峪凭自己努力被提为护士。从此,独自赡养养父养母至他们终老。

多才多艺的戎丰也因工作出色被部队列为提干对象。就在那一年,他的养父养母在农村为他说了一门亲,要求他回家成亲。戎丰马上写了退伍报告,自愿履行25年前母亲与赵家人的承诺。

“不一定非要当官,多做些事也是贡献。”谭冠三将军对回乡务农的戎丰这样说。他拿出珍藏多年装将官礼服的箱子,把为儿子准备的理发工具、木工工具和电器工具放了进去。并赋诗一首赠小儿:“拿出礼服盒,改做工具箱。劳动创世界,求知在其中。”

戎丰回乡后全心全意为养父养母养老送终,至今仍与养父养母挑选的妻子相濡以沫地生活在农村。期间他还当选过村支书和村主任。

一张契约,两代人践诺,无怨无悔。这不只是两个家庭间的履约:“老百姓在看着共产党人呢”,谭冠三将军说。

子承父志,主动申请平调进藏履职

1985年12月6日,谭冠三将军在成都逝世。临终前唯一请求是:“我死之后,请把我的骨灰埋在西藏!让我化成肥料,再为西藏人民做点贡献吧。”在送父亲骨灰回西藏安葬时,谭戎生被西藏人民对父亲的崇敬和热爱深深打动,更深层次地理解了父辈的牺牲和奉献精神。他毅然决定申请到西藏工作,去完成父辈们未竟的事业。

组织上批准他进藏工作时,他提出的唯一要求是到基层去,到边防一线去。

谭戎生一直牢记着父亲的嘱咐。1963年10月17日,父亲给刚走上工作岗位的他写信时就要求:“你要深入基层中去,群众中去了解实际情况,才能抓住要害,抓住关键。提出问题供给组织,领导才能发生(挥)指导作用。”

1986年,45岁的谭戎生从总部机关平调到西藏日喀则军分区任副参谋长(本报和《解放军报》都报道过这一消息)。

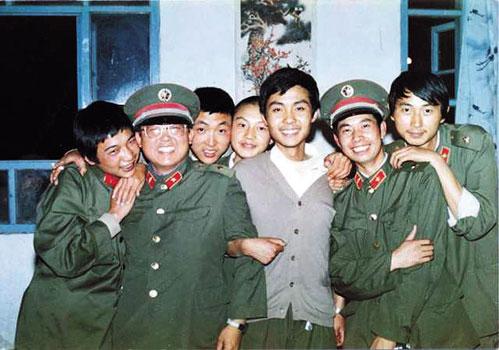

谭戎生(左二)在西藏时与基层官兵在一起

母亲支持他的选择,对他叮嘱是:“去了不能谈个人的问题,特别是待遇问题,不能向组织伸手。”“个人的迁升任职服从组织安排”,这是谭冠三夫妻一贯秉持的家教。

谭戎生从哈军工毕业时,并没有干上自己喜欢的专业,而是听从组织安排,留校做政治宣传工作。几年后,学校划归地方建制,他又被调到总部后勤系统工作,谭戎生曾一度想不通。父亲给他讲了自己的经历——

谭冠三将军在上井冈山前就参加并领导地方的农民运动和武装斗争。各地起义部队在井冈山会师后,毛泽东曾笑着对他说:“冠三同志呀!你是带队伍带枪支上井冈山的,按照‘绿林’的话来说,你是入了‘股’的哟!当然,这在红军队伍里就不能讲这些啦!”转而对朱老总和陈毅同志说,“他当过教书先生和我是同行,那就叫冠三同志到军需处做文书工作,当个账房先生吧。”谭冠三愉快服从革命分工,而且干得很投入很认真,毛泽东到各地搞调研经常带着他。

父亲对儿子说:“在哪儿干都是革命工作,关键还是看你干得好不好。”从那以后,谭戎生在后勤工作岗位上一干就是20多年。

谭戎生赴西藏任职时,总参领导曾对他说:“进去了解一下边防部队工作,过两年再回总部工作。”谭戎生当即表态:“我可没有想过只干几年,要干就要干到底。我是去干事业,不是去镀金,做样子的。”

当年,率领十八军进军西藏、解放西藏时,谭冠三将军已42岁,是年龄最大、资历最老的军首长。毛主席曾提出进军西藏三年一换,谭冠三将军却写下“男儿壮志当报国,藏汉团结重如山,高原有幸埋忠骨,何须马革裹尸还”一诗,表达了长期建设西藏的决心。到1957年,他还在军区党代会上表态:“我快50岁了,我可以留在西藏工作,凭这一条就可以说服你们,凡是确定留下来的,一个也不能走,都要留在这里。”

由于长期劳累,谭冠三将军患严重高血压、心脏病。在血压高达180/130mmHg时还想着:“我们年纪大了,能坚持一年是一年,能坚持一日是一日。”在边境自卫反击作战取得全胜后,谭冠三将军病倒了,中央领导下了死命令,他才同意回到内地治病。就在那次出高原,下了飞机他就出现病危,直接被送进301医院,幸抢救及时未出意外。聂荣臻元帅去探望时,他还想着病好后要再回西藏,哪怕百岁也要再出征。

谭戎生说,这辈子不接过父辈接力棒,我们就不配做他们的后代。

日喀则军分区部队多,边防线长,点分散。那些年边防部队住的是土坯房,刮风时房顶的土哗哗往下掉。电和水都是定时供应,连洗澡的条件都没有。冬天下部队,有的路段雪有人高,必须要人工铲雪才能开路。“正是艰苦,才是锻炼人的好地方。”谭戎生说,我就一个愿望,要把西藏的边防线跑遍,要好好守住先辈们用鲜血保卫过的国土。

从日喀则到山南到林芝,谭戎生跑遍数千公里的边防线,在去西藏的第一年里,他8上海拔4300多米的乃堆拉山口,3上海拔5300多米的查果拉哨所调研和指导基层工作。一年之后,在军分区党委领导下,他所负责的日喀则军分区司令部被两级军区评为先进单位。

6年后,谭戎生出现莫名的高烧,体温高达39.6度,还患严重的胃肠病,健康每况愈下。在组织的一再督促下,他才回到内地治病。入院后做了很大的直肠手术,当医生告诉他“不能再回西藏工作了”,他引为终身遗憾。(本报记者 霍莉霞)(本文图片及信件由谭戎生提供)

谭冠三将军书法作品: